- SHARE

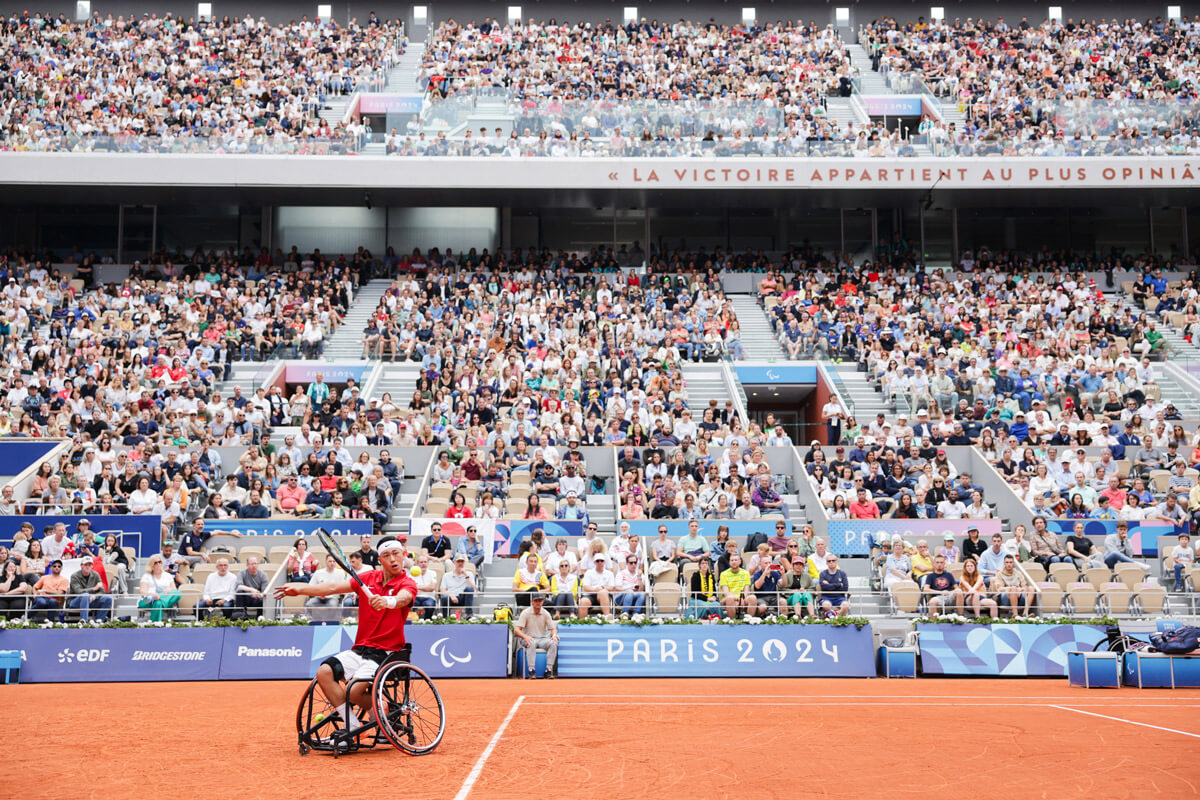

パリ2024パラリンピックの車いすテニス男子シングルス決勝。赤土の聖地、スタッド・ローラン・ギャロスのセンターコートであるフィリップ・シャトリエで繰り広げられた2時間38分の激闘は、まさに歴史に残る一戦になった。

車いすテニスの競技レベルは年々向上し、とくに男子のトップクラスは群雄割拠の様相を呈する。クレーコートはボールが弾み、球足が遅くなり、車いすが横滑りするなどの性質があり、波乱が起きやすいと言われる。そのなかで、世界ランキング1位を守るアルフィー・ヒューエット(イギリス)と同2位の小田凱人(東海理化)が実力を発揮し、決勝まで勝ち上がった。

現在の車いすテニス界をけん引するふたりの対決は、小田のリードで始まった。この日の小田は、サーブが絶好調。第1セット、コースを突いた140キロ台のサーブで主導権を握ると、第1、3ゲームをキープ。さらに4度のブレークに成功し、6-2で先取した。しかし、第2セットは集中力を高めたヒューエットが小田のサーブを攻略。互いのサービスゲームをキープして進むなか、第9ゲームのブレークチャンスでヒューエットがクロスのリターンエースを決め、セットカウントは1-1となった。

迎えたファイナルセットは、両者の気迫がぶつかり合うラリーが続く。小田はブレークを2度許して追いかける展開となり、3-5で迎えた第9ゲームは30-30から前に出たところでボールをネットにかけ、相手にマッチポイントを与えてしまう。しかし、次のポイントでヒューエットが繰り出した渾身のドロップショットはわずかにアウトに。小田はこの隙を見逃さず、相手の粘りを強打で封じ込め、ゲームを奪った。両手を高々と掲げ、自身と観客を鼓舞する小田。会場の空気が、ここで一変した。

第10ゲームはリターンエースなどでブレークに成功して追いつくと、第11ゲームは152キロのサーブで甘くなったヒューエットのリターンを叩いてゲームカウントを6-5とした。そして第12ゲーム、小田はヒューエットのサーブのコースを読み、相手のベースラインぎりぎりにリターン。ヒューエットは懸命にバックハンドで返そうとするが、そのショットがネットにかかり、小田が2度目のマッチポイントで激闘に決着をつけた。

18歳での優勝はパラリンピック男子史上最年少の快挙だ。世界ジュニアランキング1位獲得、シングルスマスターズ優勝、グランドスラム優勝など、数々の最年少記録を樹立してきた小田に、新たな歴史が加わった。コートサイドで試合を見守った熊田浩也コーチは、「ギリギリの局面になると彼はより力を発揮する。勝ちたいという気持ちと、よいパフォーマンスをしたいという強い想いが、形になったのだと思う」と小田の強靭な精神力に脱帽するとともに、「この経験は間違いなく自信になるし、彼が追い求める“格好いいテニス”にさらに磨きがかかるでしょう」と話し、目を細めた。

小田自身は、「3-5になったときは、『もしかして(優勝は)俺じゃないのかな』って思った」と揺らいだものの、相手にミスが出始めてからは「やっぱり俺だなって思った」と振り返る。そして、ヒューエットがマッチポイントでドロップショットをネットにかけた際は、「一歩遅れていた」と、戦況を見極めていたことを明かす。息をのむ展開のなかでも、視野の広さと冷静さを失わない、その強さが勝利につながった。

試合後、ヒューエットは気丈にこう語った。「僕たちは生涯で最高の試合をした」。そして小田も、こう応えた。「僕もそう思う。これまでで一番楽しい試合だった。アルフィーとのライバル関係があるからここまでレベルを上げていると思うし、お互いにここからまた強くなっていくと思う」

26歳のヒューエットは10代で台頭し、昨年1月に引退した国枝慎吾氏らと競いながら男子をリードしてきた。また、準決勝で小田に敗れたものの銅メダルを獲得した30歳のグスタボ・フェルナンデス(アルゼンチン)も、小田がテニスを始めたころからの憧れの選手のひとりだ。そんな彼らとともに表彰台にのぼった小田は、中央に掲げられる日の丸を見て、目を潤ませた。「僕はグスタボのバックハンドを見て、ああやって打てるようになりたいって真似をしてきた。アルフィーは、僕が小学生のころに三木(拓也)選手に呼ばれて一緒に練習してもらった人。そういう選手が表彰式で僕の両隣にいる。もうなんて言っていいのか、という気持ちだった」と、感極まった。

帰国後、小田は地元・愛知で小中学生向けのトークショーに登壇した。参加した子どもたちや保護者らは、目を輝かせながら小田の凱旋報告に聞き入っていた。小田も参加者の“チャレンジしたいこと”の発表に耳を傾け、「僕は車いすテニスでも一般のテニスよりも面白い試合ができるって信じ込んでやってきたし、それを実現させたい。これからも世界を変える、ということに挑戦し続けたい」と、力強く応えた。

閉会後に報道陣の取材に応じた小田は、改めて自身の競技人生を、こう振り返った。「競技を始めるきっかけになった国枝さんをはじめ、アルフィーやグスタボへの憧れの気持ちは変わらない。彼らと一緒の舞台でやってきたからこそ、自分のテニスがすごいスピードで成長したし、彼らがいなければここまで駆け上がることはできなかったと思う。将来、僕らを食うような子どもたちが出てきたら、また違ったテニスの面白さが分かるんじゃないかな。その日がいずれ来るのかと思うと、すごく楽しみです」

若き王者の競技人生の第二章が、これから始まる。

写真/植原義晴・ 文/荒木美晴